أينَ تُحقُّ العدالة في بعضٍ من أكثر الجرائم فظاعةً في العالم؟ أفي المحاكم الوطنيّة أم في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي؟ يُعدُّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدولية -المُوقّع حاليًّا من 139 دولة- بمثابةِ المُعاهدة التي أُنشئت بموجبها المحكمة الجنائيّة الدوليّة. فقد أَوجَدَت المعاهدة هذه نظامًا حديثًا يجمعُ بين نِظامَي المحكمةِ الوطنيّة والمحكمة الدوليّة ويرمي إلى البتّ في أكثر الجرائم بشاعةً، أي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة.

وتكمنُ في صلب هذا النظام الحديث المُسلّمةُ بأنّه ينبغي، في المقام الأوّل، على المحاكم الوطنية أن تنظرَ في الانتهاكات الجسيمة. أمّا المحكمة الجنائيّة الدوليّة فتُعدُّ مُكمّلة لتلك الاختصاصات القضائيّة الوطنيّة آنفة الذكر، بحسبِ ما نصّ عليه نظام روما الأساسي.

فمن هُنا أُطلِق المُصطلحُ المُستخدمُ مرارًا وتكرارًا للإشارة إلى نظام روما الأساسي، ألا وهو "التكامل".

فقد اتّضحَ جليًّا، من خلال الدعاوى التي نظرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيها إلى حدّ اليوم، أنّ التكامل هو واحدٌ من أكثر المفاهيم أهميّة- إن لم يكن المفهوم الأكثر أهميّة- في نظام روما الأساسيّ وفي المُحاربة العالميّة في سبيل وضع حدٍ للإفلات من العقاب في الجرائم خطيرة.

فماهيّة مفهوم التكامل هذا ووقعُه على كلّ من المحكمة الجنائيّة الدولية والسلطات الوطنيّة جانبان شائكان من الجدل الدائر اليوم حول السُبُل الفُضلى الآيلة إلى إحقاق العدالة لمصلحةِ الضحايا.

بغية توضيح هذه المسألة المعقّدة من القانون الجنائيّ الدوليّ، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة حديثًا الدليل حول التكامل: مقدّمة عن دور المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية في المقاضاة في الجرائم الدولية باللّغة الإنكليزيّة (Complementarity: An Introduction to the Role of National Handbook on The Courts and the ICC in Prosecuting International Crimes). ويمتدُّ هذا الدليل، المُتاح للتنزيل مجّانًا، على 100 صفحة، وهو يستعرضُ للقرّاء، ممّن ليسوا أهل تخصّصٍ، القوانين والمُمارسات الحاليّة والمتعلّقة بمفهوم التكامل.

ولن يعثرَ القرّاء في هذا الدّليل على نقاشات تحسم أهليّة بعض دعاوى المحكمة الجنائية الدوليّة أو عدمها، ولا على آراءٍ تتمحورُ حولَ وجوب مقاضاة المدعي عام المحكمة متهمًا دون الآخر، ولا على أجوبةٍ شافيّة تفصل في بعض المسائل من قبيل استهداف المحكمة الجنائية الدولية قادة أفارِقة بغير وجه حقّ أم لا.

"يُفترضُ بالقرّاء، بعض قراءتهم هذا الدليل، أن يُلمّوا إلمامًا صلبا بمفهوم التكامل، وبمكانته بالنسبة إلى الأنظمة القانونيّة الوطنيّة والمحكمةالجنائيّة الدوليّة والضحاية وكذلك بالطريقة التي بُتَّت فيها القضايا الأساسيّة المتعلّقة بهذا الشأن حتّى اليوم."

إذ يوضّح الدليل ماهيّة مفهوم التكامل وكيفيّة تطبيقه على أرض الواقع فيعرضُ أمثلةً مستقاة من تجارب بعض الدول على غرار أفغانستان وكولومبيا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطيّة وكينيا وليبيا، ذلك

ليُمكّنَ القرّاء من الإلمام بشكلٍ أفضل بآليات العمل الداخليّة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة والمحاكم الوطنيّة وليجعل بعض النقاشات الدائرة حولَ المحكمةِ نقديّةً أكثر منها جدليّة.

محكمة "الملاذ الأخير"

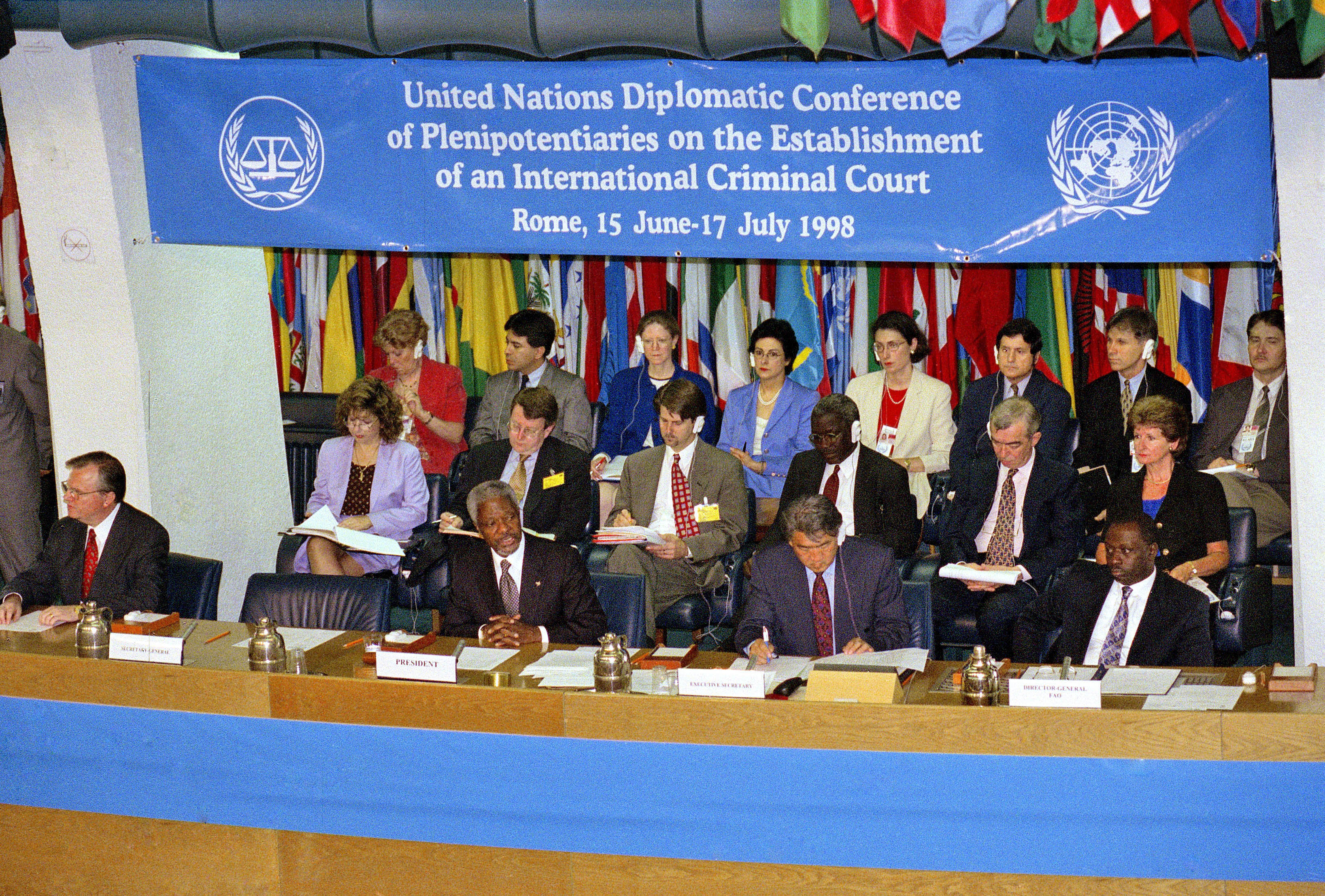

في أعقاب الإبادات الجماعيّة التي قاستها كلّ من رواندا ويوغوسلافيا السابقة في أواخر التسعينات من القرن المنصرم، اجتمعت حكومتا الدولتين آنفتي الذكر بغية إنشاء محكمة جنائيّة دوليّة مستقلّة ودائمة تتمتّعُ بسلطةٍ تخوّلها مساءلة أكثر المرتكبين مسؤوليّةً عن الجرائم الخطيرة وذلك بصرف النظر عن المكانة التي يحتلّونها.

عندَ إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة قبل حوالى العقدين من الزّمن في المؤتمر الدولي في روما، كان إقرارٌ صريحٌ بأنّ الإفلات من العقاب غير مقبولٍ في الجرائم الأكثر خطورة المُرتكبة في العالم- ألا وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة- وبأنَّه يُشكّل تهديدًا يُحدقُ بالسلام والديمقراطيّة في بقاع الأرض كلّها.

وعليه، اتُّخذ، في بداية الأمر، قرارٌ بألّا تقبل المحكمة الجنائية الدوليّة أي حصانةٍ أو عفوٍ لأيِّ شخصٍ كان حتّى لمن هم الأرفع شأنًا.

فبحسب مؤلّف الدليل، بول سايلس: "لقد بعثَ نظام روما الأساسيّ الرسالة الأكثر أهميّة في ما يخصّ حكم القانون- رسالةٌ مفادها أن لا أحدَ فوق القانون."

أمّا جوهَرُ النظام الجديد الذي انبثق من نظام روما الأساسي فيكمن في المسلّمةِ القائلة بوجوب النظر في قضايا الجرائم الخطيرة في المحاكم الوطنيّة في المقام الأوّل. أمّا المحكمة الجنائيّة الدوليّة فتنظر في بعض القضايا في ظلّ ظروفٍ محدّدة جدًّا، وذلك على اعتبارها محكمة "الملاذ الأخير".

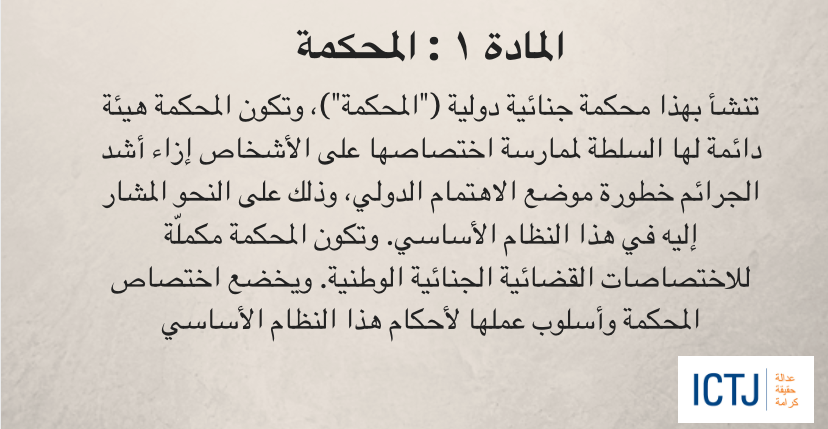

إذ ينصّ نظام روما الأساسي في مادّته الأولى على أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة مكمّلة للاختصاصات القضائية الجنائيّة الوطنية:

ويُعزَى اعتمادُ النظام المُكمّل هذا إلى أربعة أسباب على الأقل، فهو:

1) يحمي المتّهم في حال تمت مقاضاته في المحاكم الوطنيّة،

2) ويحترم السيادة الوطنيّة لجهة مُمارسة الاختصاص القضائيّ الجنائيّ الوطنيّ،

3) وقد يؤدّي إلى تحقيق فعاليّة أفضلَ وأحسن، إذ لا يسعُ المحكمة الجنائيّة الدوليّة أن تنظرَ في قضايا الجرائم الخطيرة كافة.

4) ويضعُ العبء على عاتق الدّول كي تقومَ بواجبها تحت ظلّ القوانين الوطنيّة والدوليّة على حدّ سواء فتُجري التحقيقات اللازمة وتبتّ في الجرائم الخطيرة المزعومة (وبالتالي، لا يتعلّق النظام المُكمّل

بمسألة الفعاليّة وحسب، بل بكلٍّ من القانون والسياسة والأخلاقيات العامّة أيضًا.)

الإلمام بمفهوم التكامل

لا يُمكن الإلمام بمفهوم التكامل من دون الإحاطة أوّلًا ببديله. فقد واجهَ المجتمع الدولي خيارًا يقضي

بإنشاء محكمة دوليّة يكون اختصاصها القضائيّ إمّا أساسيًّا وإمّا مُكمّلًا.

فأن تتمتّع المحكمة الجنائيّة الدوليّة باختصاصٍّ قضائيّ أساسيّ يعني أنّها تحظَى بسلطةٍ تُمكّنها النظرَ في أيّ قضيّةٍ، وإن كانت السلطات الوطنيّة تحاول البتّ فيها. ولقد اتُّبعَ هذا النظام في كلٍّ من المحكمة العسكرية الدوليّة في نورمبرغ (1945) والمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (1946) والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المُنشأتين في أواخر التسعينات من القرن المنصرم.

"تصبّ فكرة العدالة الجنائيّة في صميم السيادة. إذ إنّ أحدَ المفاهيم المكوّنة للسلطة السياديّة يكمن في استئثار الدولة بالقوّة التي تتمثّلُ بسلطة الشرطة على الاحتجاز والتوقيف وبسلطةِ المحكمة على المقاضاة والاقتصاص."

إلّا أنّ الدّفة رجحت لمصلحة الأصوات المُطالبة بنظامٍ مكمّلٍ، ويعودُ السّبب في ذلك، بشكلٍ أساسيّ، إلى تمسّك الدول بمفهوم السّيادة. ففي الواقع، تقوم المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بصفتها هيئة طوعيّة منشأة بموجب معاهدة، على التوافق بين الدول الموقّعة على نظامها الأساسيّ.

ولعلّ السبب الآخر الذي أدّى إلى منح المحاكمِ الوطنيّة الأولويّةَ هو الفعاليّة: فمِن شأن تواجد المحاكم الناظرة في القضايا على مقربةٍ من الضحايا والمرتكبين المزعومين ومسارح الجرائم بالإضافة إلى استخدامها اللّغات المتداولة محليًّا أن يُيسّرا قيامها بعملها وأن يُخفّفا من التكاليف المترتبة عليها.

هذا ويرى الكثيرون ممّن يعملون في مسائل تتعلّق بحكم القانون والعدالة الانتقاليّة، أنّ واحدًا من الأسباب الرئيسة الآيلة إلى تفضيل الإجراءات الوطنيّة على تلك الدولية، كُلّما أمكن ذلك، يكمن في قدرتها على استعادة الثقة العامّة بالمؤسسات الوطنية التي خيّبت آمال المواطنين، كما هو الحال دومًا خلال الصراعات أو سياسات القمع.

"إن أُنجزت الاجراءات الوطنيّة على نحوٍ مُلائمٍ وعادلٍ، فإنّها تُساهم في استعادة الثقة العامّة في قواعد المجتمع الأساسيّة وتُبّينُ للضحايا أن حقوقهم تُؤخذ على محمل الجدّ"، على حدّ تعبير سايلس.

المادة 17: قواعدٌ لتحديد المحكمةِ المخوّلة النظر في الدعوى

في الواقع، كلُّ ما يندرج تحت مفهوم التكامل يتعلّق، في حقيقة الأمر، بمسائل تخصّ المقبوليّة: أي بعبارةٍ أكثر صراحةً، تحديد إن كانت الدعوى مقبولة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة أم لا.

بغيةَ الحسمِ بعدَمِ قُبولِ دعوًى ما، ينبغي على السلطة الوطنية أن تُبيّنَ أنّها في صدد النظر في دعوى تشبه إلى حدّ بعيد الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

أمّا الفقرات الأكثر أهميّة في نظام روما الأساسيّ التي تتطرّق إلى المسألة هذه، فتتواجد في المواد 17 و18 و19 و20 و53، ولعلّ المادة الأكثر أهميّة هي المادة 17 وعنوانها "المسائل المتعلّقة بالمقبوليّة."

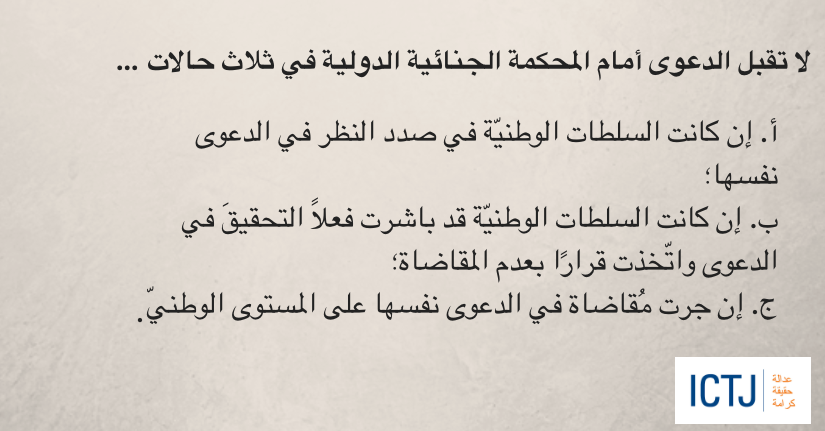

تعدّد المادة 17 الحالات الثلاث التي يُحكمُ فيها بعدم قبولِ الدعوى:

ثمّ تُحدّد المادّة 17 استثنائَينِ من قواعد المقبوليّة هذه في حال كانت السلطات الوطنيّة في صدد النظر في الدعوى نفسها، وهما: عدم رغبة السلطات في القيام باجراءات عادلة أو عدم قدرتها على ذلك.

إذ ترمي المادة 17 إلى وضع قاعدةٍ من شأنها أن تفصلَ في مشكلة تنازع الاختصاصات بين المحكمة الجنائيّة الدوليّة من جهة والمحكمة الوطنيّة من جهة أخرى.

عمليّة التكامل الثنائيّة الخطوة

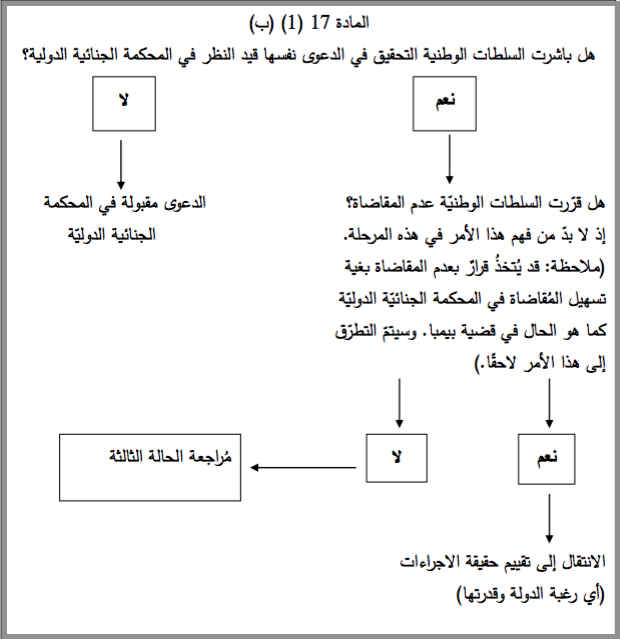

بحسب التفسير الوارد في الدليل، أوضحت المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّه يُنظرُ في الطعن في مقبوليّة الدعوى باعتماد عمليّة ثنائيّة الخطوة.

ويُزوّدُ الدليل قرّاءهُ بمعلوماتٍ مصوّرة تساعدهم في اكتشاف العمليّة آنفة الذكر التي تُشكّلُ جوهرَ نظام التكامل.

تطرح العمليّة الثنائيّة الخطوة أسئلةً تختلف بعضَ الشيء بحسب اختلاف مرحلة الاجراءات التي بلغتها السلطات الوطنيّة. ولا يُمكنُكَ أن تحدّدَ الأسئلة الصائبة التي عليكَ أن تطرحَها حولَ التكامل، ما لم تُحِط علمًا بكيفية سير هذه العمليّة.

فعلى سبيل المثال، إن أبلغت الدولةُ المحكمةَ بأنّها قد باشرت فعلًا في التحقيق في الدعوى نفسها وأنّها قرّرت عدم المُقاضاة، يُطبّق البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 17.

في هذه الحالة، لا بدّ من التحقّق من هذه المعطيات من خلال الإجابة على شِقَيّ السؤال التالي: هل أُجريت تحقيقات في الدعوى نفسها وكذلك هل قرّرت الدولة عدم مقاضاة المُتهم؟

فأمّا إن كانت الإجابة على أحد شِقَيّ السؤال الآنف الذكر بالنفي، أي لا، تُعتبر الدعوى قيد النظر في المحكمة الجنائية الدولية مقبولة. وأمّا إن كانت الإجابة على شقَيّ السؤال بالإيجاب، أي نعم، فلا بد حينئذٍ من الانتقال إلى تحديد السبب الذي دفع الدولة إلى اتخاذ قرارٍ بعدمِ مقاضاة المتهم، أهو عدم رغبتها في ذلك أم عدم قدرتها عليه؟

يتولّى قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة تقييمَ رغبة الدولة في القيام باجراءاتٍ حقيقيّة وقدرتها على ذلك، ويعتمدون في تقييمهم هذا على الأدلّةِ والمعلوماتِ التي وفَّرَتها للمحكمةِ دولةٌ لها اختصاص قضائيّ في ما خصَّ أيّ تحقيقاتٍ أو محاكماتٍ وطنيّة تتعلّقُ بالمتهم نفسه أو السلوك نفسه. وفي حال حكمَ القضاة بأنّ السببَ وراء قرار الدولة بعدمِ المقاضاة يعودُ إلى عدم رغبتها في ذلك أو إلى عدم قدرتها عليه، تُعتبر الدعوى مقبولة للنظرِ فيها في المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

هل ينبغي أن تكون الدعوى هي نفسها؟

في كثيرٍ من الحالات، لا تترتّب أيّ صعوبةٍ تذكر عن مسألةِ وجوب أن تنظرَ السلطات الوطنيّة "بالدعوى نفسها" أو "بالسلوك نفسه" الذي تنظرُ فيه المحكمة الجنائيّة الدوليّة. فعلى سبيل المثال، إن كانت المحكمة الجنائيّة الدولية في صدد مُقاضاة السّيد "أ" لإقدامه على قتل السّيدة "ب" من خلال إصابتها بطلقٍ ناريّ في ظهرها في مدينةِ "ت" وفي تاريخ 1 كانون الثاني- يناير من العام 2010، وكان المدّعي العام الوطنيّ قد تقدّم برفعِ الدعوى نفسها، بكلّ ما فيها من حيثياتٍ، فلا شَكَّ حينئذٍ في أنّ المحكمتَيْن تنظران في الدعوى نفسها.

لكن قلّما تكون الدعاوى ببساطة تلك المذكورة آنفًا، وذلكَ نظرًا إلى طبيعة الجرائم التي أُنشئَت المحكمة الجنائيّة الدوليّة للنظرِ فيها، وهي الإبادة الجماعيّة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانيّة.

ولمّا كانت هذه الجرائم تُرتكبُ على نطاقٍ واسعٍ وغالبًا ما تحصد عشرات الضحايا، لا بل المئات والآلاف منهم، تستحيل إذًا المُقاضاة في كُلَّ حدثٍ يُزْعَمُ وقوعه.

ويشرحُ سايلس ذلك قائلًا: "سيكثر عددُ الأدلّة بشكلٍ هائلٍ وسيستغرقُ إجراء التحقيقات والمحاكمات وقتًا طويلًا جدًّا."

في الواقع، ينبغي على المدّعي العامّ أن يختارَ الجرائمَ التي سيتمّ التحقيق فيها، فيأتي بالدعوى المُناسبة والاستراتجيّة الفُضلَى، ويُسمِّي الرئيس الذي يُزعمُ ارتكاب الانتهاكات في عهده، ويُبيّنُ الدورَ الذي أَدَّاهُ كُلُّ مُشاركٍ فيها، وكذلك الطريقة التي ارتُكِبت فيها والنتائج التي أسفرت عنها.

لكنّ المدّعين العامّين في الدولة قد لا يختارون النظرَ في الأحداث نفسها التي اختارها مدّعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ويعود هذا الاختلاف إلى أسبابٍ كثيرة، بعضها على قدرٍ عالٍ من الصوابيّة وبعضها الآخر دونَ ذلك. ونظرًا إلى القيود المفروضة على الدول عندَ خروجها من صراعٍ ما أو عندَ إدخالها الإصلاح الحكوميّ حيّزَ التنفيذ، فقد تشحُّ الموارد والأصول المُتاحة أمامها على غرار الرغبة السياسية والاستقرار.

وفي الوقت نفسه، لا يُمكن الدول أن تختبئَ خلفَ اجراءاتٍ وطنيّة لا تُعدُّ حقيقيّة ولا تفلح في النظر في الدعاوى الأشدّ خطورة إن لجهة المتهمين أو لجهة السلوك. لذا، تُصِرُّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة على وجوب النظر في الدعوى نفسها.

ويثير اختبار "الدعوى نفسها" هذا أسئلة مهمّة تتعلّقُ بالسلطةِ التقديريّة التي يُفترضُ بالسلطات الوطنيّة أن تتمتّعَ بها في ما يخصّ التفاصيلَ التي تُدرجها في الدعوى عندَ الطعن في دعوى قيد النظر في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على أساس المقبوليّة.

"إذا تقيّدَت السلطة الوطنيّة بالأسس التي وُضِعَ نظام روما الأساسي ليحثّها على الالتزام بها، أي المقاضاة في الجرائم الخطيرة بحسن نيّة، فسيُساقُ الجميع إلى العدالةِ حتّى من كان يتمتّع بالسلطةِ وبالنفوذ السياسيّ،" على حدّ تعبير سايلس.

قضيّة كاتانغا والنسخة "المجتزأة" من التكامل

اعتُبرت العمليّة الثنائيّة الخطوة مسألةً شائكة في قضيّة جيرمان كاتانغا الذي استمرّت مُقاضاته في المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي من العام 2009 إلى العام 2014. فكانت بذلك المرّة الأولى التي تنظر المحكمة الجنائيّة الدوليّة بطعنٍ يتعلّقُ بالتكامل.

لطالما ركّز الفهم الشائعُ للتكامل على عدم رغبة الدولة في إجراء التحقيق أو المقاضاة في جريمةٍ ما أو على عدم قدرتها على القيام بذلك. إلّا أنّ الفهم هذا، والمُسمّى اصطلاحًا بالنسخة "المجتزأة" من التكامل، يغفلُ الجزءَ الأوّل من العمليّة الثنائيّة الخطوة، الذي يبحثُ عن جوابٍ على السؤال التالي: هل باشرت السلطات الوطنية التحقيقَ في الدعوى نفسها؟ فإن لم تكن الجريمة قد خضعت قط للتحقيق، فإنّها تُعتبرُ مقبولة لتنظرَ المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيها، بغضّ النظر عن رغبة الدولة في المقاضاة أو عن قدرتها على ذلك.

كان كاتانغا قائد جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري، وهي ميليشيا مسلحّة تتمركزُ عناصرها في شرقِ جمهورية الكونغو الديمقراطيّة. وقد وجّهَ مدّعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة إليهِ وإلى ماثيو نغودجولو شوي تهمًا بالقتل واستغلال الجنود الأطفال والاسترقاق الجنسي واستهداف المدنيين عمدًا والنهب.

وقد زُعِمَ آنذاك أنّ الجرائمَ كلّها قد ارتُكِبت خلال هجومٍ شنّته قوات الجبهة بأمرٍ من كاتانغا ونغودجولو شوي على قرية بوغورو في إيتوري في 4 شباط- فبراير من العام 2003. وقد زعمت التحقيقات أنّ ما يزيد عن المئتي مدنيّ قد لقوا حتفهم في الهجوم.

ألقت السلطات الكونغوليّة القبضَ على كاتانغا في بداية شهر آذار- مارس من العام 2005، وذلك على خلفيّة قتل تسعةٍ من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في حادثةٍ منفصلة. وقد ظلَّ مُحتجزًا بدونِ تهمةٍ إلى أن أُحيلَ إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة. ما إن وصلَ كاتانغا إلى لاهاي حتّى طعنَ في مقبوليّة الدعوى قيد النظر في المحكمة الجنائيّة الدوليّة بناءً على أسبابٍ عدّة، بما فيها انتهاك المحكمة مبدأَ التكامل.

فأكّدَ محامي الدّفاع عن كاتانغا أنّ جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة كانت "ترغب" في مقاضاته حينَ ألقَت القبض عليه وقد وَجّهت إليه تُهمًا بارتكاب جرائمَ ضد الإنسانيّة، الأمر الذي يحسمُ وجوب عدم قبول الدعوى قيد النظر في المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

أمّا المعلومات المتعلّقة بهذه القضيّة التي زوّدت الكونغو المحكمةَ بها، فتدحضُ هذه الادّعاءات. إذ أكّدت الكونغو أنّها لم تُجْرِ أيّ تحقيقاتٍ في حادثة بوروغو وبأنَّ الوثيقة الصادرة في العام 2007 التي تشير إلى

الحادثة آنفة الذكر وقد استخدمها محامي الدّفاع كدليلٍ لصالحِه، إنّما كانت وثيقة "إجرائيّة" وحسب، وقد رَمَت إلى تمديد فترة احتجاز كاتانغا لارتكابه جرائم أخرى.

وعليه، لم تنطوِ الاجراءات الوطنيّة على الدعوى نفسها. وبناءً على ذلك، لا تُطبّقُ أيٌّ من الحالات المنصوص عليها في المادة 17، إذًا، فالدعوى مقبولة.

وفي الرّدِ على الطعن في المقبوليّةِ المُقدّم من محامِي الدّفاع، اِستشهَدَت الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة بما يُمكنُ وصفه بالنسخة "المجتزأة" من التكامل. إذ أغفلت السؤال الأوّل من العمليّة الثنائيّة الخطوة وصرّحت بأنّ السلطات الكونغوليّة لم تكن تنوي التحقيق مع كاتانغا أو مقاضاته، وعليه فإنّ الدولة غير "راغبةٍ" في ذلك.

وقد نتجَ عن الحادثة هذه تطوّرٌ مثيرٌ للاهتمام، إذ حملت قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة على التمييز بين نوعين من عدم الرغبة ألا وهما عدم الرغبة الآيلة إلى تعطيل العدالة وعدم الرغبة الآيلة إلى وضع حدٍّ للإفلات من العقاب. وعليه، فقد أظهرت جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة النوعَ الثاني من عدم الرغبة، وأوضحت الدائرة الابتدائيّة أنّ السبب الكامن وراء عدم رغبة الكونغو يعودُ إلى إفساح المجال أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمقاضاة كاتانغا.

في مرحلة الاستئناف، حكمت دائرة الاستئناف أيضًا بقبول الدعوى، إلّا أنّ الأسباب اختلفت عن تلك السابقة. فقد وجدت دائرة الاستئناف أنّ الدائرة الابتدائية قد أساءت تفسير المادة 17، وحكمت بعدم رغبة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة في التحقيق مع كاتانغا، في حين أنّها كانت في الحقيقة "غير فاعِلَة".

"في قضيّة كاتانغا، لا تحقيقات أُجْرِيت أو كانت قيد الإنجاز على المستوى الوطني. وعليه، كانت القضيّة مقبولة من دون النظرِ إلى مسألة رغبة الدولة في التحقيق والمقاضاة أو قدرتها على ذلك"

وقد فسّرَت دائرة الاستئناف أنَّه لا يُمكنُ تقييم عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها إلّا (1) إن كانت التحقيقات والاجراءات جارية فعلًا أو (2) إن أُجرِيَت تحقيقاتٌ وقرّرت الدولة عدم المقضاة، الأمر الذي يدعو إلى التركيز على السؤال الأوّل، لا الثاني، من العمليّة الثنائيّة الخطوة.

"متى كانت الإجابة على هذين السؤالين بالإيجاب، وَجَبَ النظرُ في مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة. وإن لم يكن كذلك، فيعني قلبَ الأمور رأسًا على عقب،" حسبما أوضحت دائرة الاستئناف.

"في قضيّة كاتانغا، لا تحقيقات أُجْرِيت أو كانت قيد الإنجاز على المستوى الوطني. وعليه، كانت القضيّة مقبولة من دون النظرِ إلى مسألة رغبة الدولة في التحقيق والمقاضاة أو قدرتها على ذلك،" على حدّ تعبير سايلس.

وفي نهاية المطاف، أدانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة كاتانغا واعتبرته شريكًا في جرائمِ القتل واستهداف المدنيين والنهب وتدمير ممتلكات العدو، وبرَّأَته من تهم الاغتصاب والاسترقاق الجنسيّ واستغلال جنودٍ أطفال دون الخامسة عشر من العمر ليَنخرطوا في الاعتداءات. وقد حكمت المحكمة على كاتانغا بالسجن مدّة 12 سنة، لكنّ دائرة الاستئناف خفّضت هذه المدّة إلى 8 سنوات و4 أشهر، نظرًا إلى كونه قد أمضى 6 سنوات ونصف السنة تحت الحراسة. في 18 كانون الثاني- يناير من العام 2016، أنهى كاتانغا فترة حكمه، وهو مُحتجَزٌ حاليًّا في الكونغو على خلفيّة تهمٍ أخرى.

نبذة عن ليبيا

في شباط- فبراير من العام 2011، اتّخذت الحكومة اللّيبيّة تدابيرَ قمعيّة بحقّ المتظاهرين والمُتمرّدين الذي احتجّوا على حكم العقيد معمّر القذّافي.

وقد اندلعت الاحتجاجات على أثر حملة اعتقالاتٍ طالت منتقدي الحكومة. لم يكن ذلكَ بظاهرةٍ غريبة عن حكم القذّافي الذي استمر زهاء الأربعين سنة، لكن، وفي ظلّ اندلاع احتجاجات مماثلة على امتداد الشرق الأوسط، وجدَ اللّيبيّون أنفسهم قد سَئِموا من واقع الحال فقرّروا النزول إلى الشارع. أرادت الحكومة الحدّ من تفشّي هذه الاحتجاجات، فقامت، عبثًا، بمنع المراسلين من دخول الأراضي الليبيّة وعطّلت شبكات الهاتف والانترنت.

أخذت الاحتجاجات تتصاعد، فراحت قوى الأمن توسّع دائرة استهدافِ المتمرّدين. ففي حادثةٍ واحدة، أطلقت قوى الأمن النارَ على موكبِ تشييعِ قتلى قضوا خلال الاحتجاجات، الأمر الذي أدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 15 مُشيِّعٍ وجرح الكثيرين.

"ولمّا لم تكن ليبيا طرفًا موقِّعًا على نظام روما الأساسي، كان لا بدّ من إحالة القضيّة من مجلس الأمن في الأمم المتحدّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليتمّ النظر فيها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القضية بالإضافة إلى قضيّة دارفور في السودان هما القضيّتان الوحيدتان اللّتان أُحيلتا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتماد هذه الطريقة."

يصعب إحصاء عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال الثورةِ، إلّا أنّ تقديرًا معتدِلًا يُشير إلى مقتل الآلاف من الأشخاص. هذا وقد وثّقت مجموعات حقوق الإنسان ما يزيد عن 10 حالات اغتصابٍ وعنف جنسيّ ارتكبتها قوّات القذّافي، إلّا أنّ العدد الحقيقيّ قد يفوق ذلك بأشواط.

ولمّا لم تكن ليبيا طرفًا موقِّعًا على نظام روما الأساسي، كان لا بدّ من إحالة القضيّة من مجلس الأمن في الأمم المتحدّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ليتمّ النظر فيها. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القضية بالإضافة إلى قضيّة دارفور في السودان هما القضيّتان الوحيدتان اللّتان أُحيلتا إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتماد هذه الطريقة.

وفي غضون أقلّ من أسبوعٍ واحدٍ اعتبارًا من تاريخ الإحالة، باشرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة التحقيق في قتل مدنيّين عُزَّل في ليبيا.

وفي هذا الصدد، يُعلّقُ مؤلّف الدليل، بول سايلس، قائلًا: "إنّه أمر غير اعتياديّ البتّة. فلطالما احتاجَ مدعي عام المحكمة الجنائية الدوليّة إلى سنوات عدّة ليحسمَ بين فتح التحقيقات وعدمه. فحتّى قضيّة دارفور تطلّبت ثلاثة أشهر. وعليه، فإنّ السرعة الهائلة التي اتُّخذ فيها القرار تكشف عن أنّ هذا الأخير كان يؤول إلى تأدية دورٍ فاعلٍ في ردع ارتكاب الجرائم. ولا يبدو أنّ الأمر قد نجحَ فعلًا. إلى ذلك، يُناطُ بالمدّعي العام أن يتّخذ القرارات باستقلاليّة تامّة. لذا، فقد اعتبرَ بعض النّقاد أنّ السرعة في اتّخاذ القرار آنف الذكر تُثير شكوكًا حولَ استقلالية المدّعي العام ومدى سلامة تقييم المعلومات كلّها ذات الصلة."

في 27 حزيران- يونيو من العام 2011، وجّهت المحكمة الجنائيّة الدوليّة تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة، بسبب الإقدام على القتل والقمع، لثلاثة أشخاصٍ هم: العقيد معمّر القذّافي، وابنه سيف الإسلام القذّافي ("الشخص الأكثر نفوذًا في حاشية القذَافي الأب") ورئيس المُخابرات وزوج أخته عبدالله السنوسي. ولقد توافرت أدلّة وافية تشير إلى ضلوعهم في وضع الخطة الحكوميّة الآيلة إلى وقف التظاهرات المدنيّة "مهما تكن الوسائل".

نظرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة في الاعتداءات التي زُعِمَ ارتكابها في ست مناطق على الأقل يومَ 25 شباط- فبراير من العام 2011، حيث لَقِيَ حوالى 100 شخصٍ حتفهم. وتعتقدُ المحكمة أنّ عددَ الحوادث والضحايا يتخطّى ذلك بأشواط، لكنّ الأرقام الدقيقة لا تزال مجهولةً "بسبب عمليّة التعتيم التي شملت تدمير المقابر والتشويش على شبكات الاتصال والاعتداء على الصحافة." لكن سرعانَ ما تغيّر الواقع هذا في البلاد فورَ الإطاحة بالقذّافي في 25 آب- أغسطس من العام 2011.

في تشرين الثاني- نوفمبر، ألغت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحقّ العقيد القذّافي، بعدَ أن قُتِلَ على أيدي قوّاتٍ متمرّدة في 20 تشرين الأوّل- أكتوبر من العام 2011.

في أيّار- مايو من العام 2012، أبلغت الحكومة اللّيبيّة الجديدة المحكمةَ الجنائيّة الدوليّة بأنّها تنوي القيام باجراءاتٍ بحقّ سيف الإسلام القذّافي والسنوسي، فرفعت إلى مدعي عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة كتابًا جاءَ فيه: "تتعهّد الحكومة اللّيبيّة باستيفاءِ المعايير الدوليّة المُثلى المُتعلّقة بسير التحقيقات والمحاكمات الفعليّة على حدّ سواء."

ففي الواقع، فتح المدعي العام اللّيبيّ تحقيقًا في الجرائم الخطيرة التي يُزعم أنّ القذّافي والسنوسي قد ارتكباها إبّان ثورة العام 2011. وفي آذار- مارس من العام 2012، أُلقيَ القبض على السنوسي في موريتانيا، وهو لا يزال مُحتجزًا في طرابلس منذ أن تسلّمته السلطات في ليبيا.

وبحسب سايلس، "يُثير هذا الأمر مجموعة مختلفة من الأسئلة التي ينبغي على المحكمة الجنائيّة الدوليّة أن تطرحها حولَ الاجراءات الوطنيّة مُقارنةً بتلكَ التي أُجريت في مرحلةِ ما قبل الإحالة."

في قضيّة سيف الإسلام القذّافي، خَلُصت دائرة ما قبل المُحاكمة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلى أنّ المشاكل المستمرّة في ليبيا قوّضت قدرة المحاكم على القيام باجراءات حقيقيّة بحقِّه. لكنّ المحكمة اعتبرت نفسها معنيّة بهذه القضيّة، لأنّ لجوءَ المدّعى عليه إلى مُحامي دفاعٍ لم يكن مضمونًا، نظرًا إلى تواجده تحت حراسة ميليشياتٍ في زنتان، وهي مدينة ليبيّة لا تخضع لسيطرة الحكومة.

لم يُشكّل ما تقدّم ذكره آنفًا السببَ الذي حسمَ بعدم قبول الدعوى، بل قلّة المعلومات الواضحة التي تقدّمت بها السلطات اللّيبيّة حول الدعوى قيد النظر ضد القذّافي، بحيث تعذّرَ على قضاة المحكمة الجنائيّة الدوليّة أن يُحيطوا علمًا بتفاصيل الدعوى الوطنية كافة.

وعلى الرغم من تأكيد المحكمة الجنائيّة الدوليّة في بادئ الأمر أنّ ليبيا غير قادرة على القيام باجراءاتٍ وطنيّة بحقّ السنوسي، لجأت السلطات اللّيبيّة إلى الاستئناف ونجحت في فسخ الحكم الابتدائيّ في ما خصّ هذه الدعوى. ففي الواقع، زُوِّدت المحكمة الجنائيّة الدوليّة بمعلوماتٍ واضحةٍ ووافيّة تُفيدُ برفعِ دعوى وطنيّة بحقّ السنوسي.

ويشرح سايلس هذه المسألة قائلًا: "لم تكن المسألة الأمنيّة عاملًا أساسيًّا في قضيّتي القذّافي والسنوسي، إلّا أنّ الاختلاف الجوهريّ بينهما يكمن في تواجد السنوسي أساسًا تحت الحراسة الرّسميّة وإمكانيّة التعويل بسهولةٍ أكبر على الضمانات الممنوحة لَهُ باللّجوء إلى محامي دفاع."

في تموز- يوليو في العام 2015، حكمت محكمةٌ ليبيّة على السنوسي بالإعدام لارتكابه جرائم عدّة، لكنّ يُرّجحُ أن يُستأنفَ الحكم هذا في المُستقبل. إلى ذلك، أثارت منظمات حقوق الإنسان شكوكًا حول إخفاق المحاكمة في استيفاء المعايير الدوليّة الخاصة بالمحاكمة العادلة.

وعليه، لم تعد المحكمة الجنائيّة الدوليّة تنظر بغير دعوى واحدة متعلّقة بليبيا، ألا وهي قضية سيف الإسلام القذّافي. فقد حُوكِمَ غيابيًّا لارتكابه جرائم حربٍ وحُكِمَ عليه بالاعدام في تموز- يوليو من العام 2015.

هذا وتواصلُ المدعيّة العامّة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، فاتو بنسودا، دعوتها السلطات اللّيبيّة إلى تسليم سيف الإسلام القذّافي إلى المحكمة في لاهاي لتتِمّ محاكمته. ولا يسعُ المحكمة إلّا أن تنتظرَ إلقاء القبض عليه وتسليمه لها، نظرًا إلى كونها لا تملك قوى شرطة خاصةٍ بها.

وفي هذا الصدد، يعتبر سايلس: "أنّ إلقاء القبض على سيف الإسلام القذّافي هو جلّ ما تصبّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة تركيزها عليه حاليًّا في مسألةِ ليبيا. هذا وثمّة أسئلة تُطرحُ حول كيفية مُعالجة دائرة الاستئناف قضيّة سيف الإسلام. فالمُقاربة التي اقترحتها دائرة ما قبل المحاكمة تتّسم بالمرونة المعتدلة، ويبدو أنّها تُلِمُّ إلمامًا أفضلَ بالغاية المرجوّة من مبدأ التكامل وبالتحدّيات التي تواجهُ السلطات الوطنيّة في ظلّ ظروفٍ مشابهة على حدّ سواء."

المحاكم الوطنيّة، خطّ الدفاع الأوّل

في المكافحة العالميّة لوضعِ حدٍّ للإفلات من العقاب، لا تزال الأنظمة القضائيّة الوطنيّة، المتمثّلة بالمحاكم الوطنيّة، تُشكّلُ خطَّ الدفاع الأوّل.

فصحيحٌ أنّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة تؤدّي دورًا على قدرٍ عالٍ من الأهميّة، إلّا أنّها تبقى محكمة "الملاذ الأخير" التي لا بدّ لها من أن تعملَ بالتعاون مع الأنظمة المحليّة.

وكَي تتّسمَ الجهود الوطنيّة بالفعاليّة، يُمكنُ الدول أن تقومَ بعددٍ من الخطوات لتُبدِي جدّيتها في الاجراءات المُتخذة في شأن الجرائم الخطيرة- بما في ذلك مُقاضاة متهمين رفعي المقام يعتبرون أنفسهم فوق القانون.

أمّا الخطوات هذه فلا تتطلّب بالضرورة إنفاقَ مبالغَ طائلة، وهي تشمل:

* إنشاء فرق تحقيقٍ مناسبة وملائمة

* رسم خرائط تُبيّن الجرائم المزعوم ارتكابها

* انتقاء القضايا الصائبة لإجراء التحقيقات فيها

* التواصل بشكلٍ فعّالٍ مع الضحايا والعامّة (بغية كسب ثقتهم دونما المساس بقرينة البراءة الخاصة بالمتهم)

* إجراء تحقيقاتٍ موجّهة وفعّالةٍ وجريئة

لقد أظهرت التجربة أنّه لولا المساعدة الأساسيّة التي تُقدّمها جمعيات المجتمع المدني العاملة في البلاد (أو الضغط الذي تُمارسه على الحكومات) لتتضاءلت فرص إحقاق العدالة. فغالبًا ما شكّلت هذه الجمعيات صلة الوصل الأقرب إلى الضحايا- إن لم تكن هي نفسها الضحيّة.

ففي غواتيمالا، على سبيل المثال، أدّت جمعيّات المجتمع المدني دورًا جوهريًّا في سَوق الديكتاتور السابق خوسيه إفراين ريوس مونت إلى المحكمة لِمُقاضاته على مُشاركته في الإبادة الجماعية بحقّ سكان المايا الأصليين خلال الصراع المسلّح الداخليّ الذي استمرّ 36 سنة.

في العام 2013، كان ريوس مونت أوّلَ رئيس دولةٍ سابق تُحاكمه سلطاتٌ وطنيّة لارتكابه إبادة جماعيّة في محكمةٍ وطنيّة موثوقٌ بها وفي البلد نفسه الذي اقتُرِفت فيه الجرائم. وعلى الرغم من فسخ الحكم وخضوع ريوس مونت للمحاكمة مجددًا في الوقت الرّاهن، احتاجَ المجتمع المدني إلى سنوات طِوال من العمل الحثيث والتعاون عن كثب مع الشركاء الدوليّين للبدء بمحاكمة ريوس مونت وآخرين يُعتبرون الأكثر مسؤوليّة عن الجرائم.

"إنّ جودة الجهود الوطنيّة التي ستشهدُ تحسُّنًا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، هي العامل الذي سيُحدّد النجاح العامّ الذي أحرزهُ المشروعُ المكرّس في نظام روما الأساسيّ."

"يبذل الضحايا وجمعيات الضحايا جهودًا مضنية، فقد ناضلوا خلال هذه السنوات كلّها من أجل معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة. هذا ويبذل أقارب المخفيين جهودًا حثيثة كي يعثروا على أحبّائهم ويدفنوا جثثهم. وتُضاف إلى ذلك جهودُ أقارب ضحايا الإعدام بغير محاكمة، أو الناجين من العنف الجنسي، إذ إنّها تؤول إلى إحقاق العدالة في هاتين القضيتين،" حسبما تشرح كلاوديا باز إي باز، المدّعية العامّة المسؤولة عن مراقبة مقاضاة ريوس مونت.

"وحدها الجهود التي دعمتها المؤسسات والشخصيات الوطنيّة والدوليّة، سَمحت لهذه القضايا بالمضي قدمًا."

فكلّما اتّضحت رؤية المحاكمات الوطنيّة، سهُلَ الحصولُ على الدعم الدولي لهذه الجهود. وكثيرةٌ هي الحكومات التي تُقدّمُ برامج تُعنى بحكم القانون والاحتكام إلى القضاء من خلال مجموعةٍ متنوّعة من المساعدات الدوليّة وبرامجَ التنمية.

وينبغي على الدول الدّاعِمَة أن تتأكّدَ من سلامةِ التنسيق بين السلطات الوطنية، ومن عدم ازدواجيّة الجهود (أو الأنظمة الموازية) ومن وُضوحِ الرسائل التي تنشر حولَ تعهّد الدولة بالنظر في جرائم المرتكبة في الماضي، على اعتباره جزءًا من تعهدها الأوسع نطاقًا بإعادة بناء الثقة بحكم القانون في البلاد. وقد عادَ التنسيقُ مع منظمات المجتمع المدني، في هذا الشأن، بالفائدة الكبيرة.

يُشكّلُ جَوهرُ نظام روما التأسيسيّ- ومفهوم التكامل- وسيلةً تُتيحُ للمجتمع الدولي أن يتأكّدَ من قيام الدول بجهودٍ حثيثة لمساءلة مرتكبي الجرائم الخطيرة وأن يتدخّلَ في حال لم ترغب الدول في بذل هذه الجهود أو لم تقدر على ذلك.

ويوضحُ سايلس قائلًا: "إنّ جودة الجهود الوطنيّة التي ستشهدُ تحسُّنًا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، هي العامل الذي سيُحدّد النجاح العامّ الذي أحرزهُ المشروعُ المكرّس في نظام روما الأساسيّ."

قُم بتنزيل الدليل بأكمله مجّانًا واكتشف المزيد حولَ البُعدَيْن القانونيّ والسياسيّ لمفهوم التكامل وحولَ كيفية تفسيره في المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

ستعثرَ في هذا الدليل على أجوبةٍ مستفيضةٍ على الأسئلة التالية كلّها وأكثر بعد:

* لِمَ المحكمة المكمّلة؟

* ما هي العناصر الجوهريّة العشرة الخاصة بنظام روما الأساسي؟

* ما هي هيكليّة المحكمة الجنائية الدولية؟

* ما هي قواعد التكامل وما هي تصريحات المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن؟

* ما هي متطلبات الاجراءات الحقيقية؟

* المقبولية: مَن يُحدّدها ومتى؟

* ماذا ينبغي على المدّعين العامين الوطنيين فعله؟

* ماذا ينبغي على المجتمعَيْن المدني والدولي والمحكمة الجنائية الدولية فعله؟